前回、

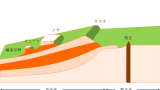

大地形の分類において、

3つの分類を見ました。

の3つでしたね。

今回は、

安定陸塊について、

見ていきたいと思います。

安定陸塊とは?

安定陸塊とは、

長い間侵食を受け続けて、低く平らになり、

地震が起きていない安定した陸塊のことです。

約46億年にわたって

超大陸の分離や大陸同士の合体を繰り返したしてきましたが

そのような影響はほぼ受けていない地域のことを安定陸塊といいます。

安定陸塊の誕生

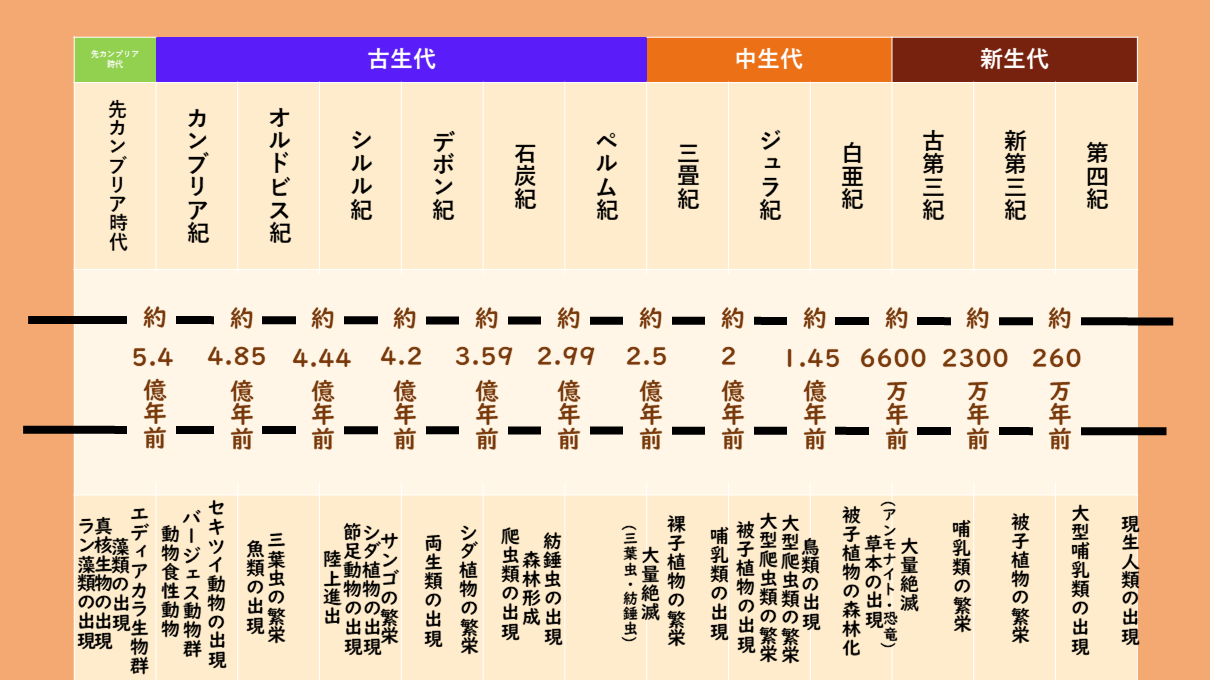

安定陸塊は地質年代表でいうところの、

先カンブリア時代に生まれたものです。

つまり、まだ生命がほとんど居なかったころからあった地形です。

地質年代表の先カンブリア時代は約5.4億年前です。

最低でも5億歳にはなっているのが、

安定陸塊です。

安定陸塊の定義

古生代以降にほとんど地殻変動を受けていない地域といわれます。

古いものでは約20億年以上も経過しているものがあります。

安定陸塊では地殻変動のほとんど入っていないということを考えれば、

安定陸塊の外側で地殻変動が起こっているということがわかります。

地表面で長い間浸食を受け続けると最終的には準平原となります。

安定陸塊の地域では平野が多いことと、

地震が少ないこと、

火山などの地殻変動の影響が少ないことが特徴です。

大地も荒々しい姿から、

磨かれまくって

最後はツルツルの土地になってしまいます。

見渡す限り平野なところです。

安定陸塊の分類

安定陸塊には、さらに2つに分類することができます。

- 楯状地(たてじょうち)

- 卓状地(たくじょうち)

の2つです。

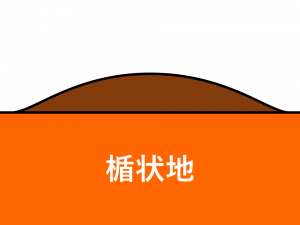

楯状地

楯状地とは、

先カンブリア時代の基盤岩石が露出し、

盾をかぶせたような地塊のこと。

楯状地(たてじょうち)の楯というのは、

武器の盾と同義語で、同じ意味を持ちます。

昔は、新期造山帯のような険しい山だったのでしょうが、

長い間、侵食されてなだらかな盾を伏せたような形になりました。

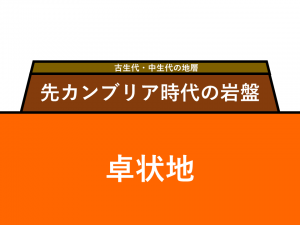

卓状地

卓状地(たくじょうち)は、

先カンブリア時代の岩盤の上に、

古生代以降に水平な地層が

積もってできたものです。

これは一旦海底の下に沈んでいたことを示します。

卓状地の卓という字は、

麻雀卓のように机という意味があります。

卓球もテーブルテニスと言ったりしますね。

卓状地の分類

アフリカ卓状地

水平な硬岩層からなる広い台地を形成し、

周辺に切り立った崖をもつもの

ロシア卓状地

楯状地の周辺にあり、先カンブリア時代に形成された

基盤岩石の上に、古生代以後の地層がほぼ水平に堆積した広い台地のこと。

安定陸塊の例

安定陸塊の例としては、

安定陸塊の例としては、

- ローレンシア楯状地(カナダ楯状地)

- フェルノサルマチア(バルト楯状地+ロシア卓状地)

- アンガラランド(シベリア卓状地)、アルダン楯状地

- ゴンドワナランド(南米、アフリカ、アラブ、インド、オーストラリアなどの総称)(ブラジル地塊、アフリカ卓状地、アラブ卓状地、インド地塊、オーストラリア卓状地、マダガスカル島)

- 中国陸塊(アジア大陸東部)

ゴンドワナランドとは?

コトバンクより

ゴンドワナ大陸はかつて存在した大陸。

古生代ごろ存在しました。

それがプレートテクトニクス理論によって、

現在の位置へ移動していきます。

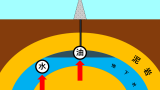

安定陸塊の特徴

安定陸塊には、鉄鉱石が比較的多く埋蔵されている。

安定陸塊は一番古い大地形。

その時代に現れた光合成生物によって、

酸素が生み出されて、

海洋中にあった鉄と酸素が結びついて、

酸化鉄として安定陸塊に沈殿しました。

安定陸塊には先カンブリア時代に堆積した

酸化鉄が残っているため、

鉄鉱石が数多く産出される。

鉄鉱石のランキング(2012)

- 中国(中国陸塊)

- オーストラリア(オーストラリア卓状地)

- ブラジル(ブラジル地塊)

- インド(インド地塊)

- ロシア(ロシア卓状地・シベリア卓状地)

- ウクライナ(ロシア卓状地)

- 南アフリカ(アフリカ卓状地)

- アメリカ(ローレシア卓状地)

- カナダ(ローレシア卓状地)

- スウェーデン(バルト卓状地)

コメント