今までは大地形の話を、

この「地形環境」カテゴリでは話してきました。

(とはいえ、褶曲山脈などの話はできていませんが…)

ここからは小地形のお話です。

はじめにまとめるのは、

「侵食平野」です。

侵食平野について見ていきましょう。

侵食?浸食?

侵食とは?

徐々に侵すこと

google 変換予測より

浸食とは?

水などが徐々に土を削ること。「海岸が浸食されていく。」

google 変換予測より

ということで、本来は、

浸食という字を書いていましたが、

現在では、侵食という字をあてます。

侵食平野の分類

侵食平野には大きく分けて次の2種類があります。

- 準平原

- 構造平野

の2種類です。

安定陸塊の特徴と鉄鉱石と分布: 卓状地と楯状地の違い

安定陸塊の特徴、分布、資源について詳しく解説。卓状地と楯状地の違いやその形成過程も紹介。地理の学びを深めるための情報満載の記事です。

において、楯状地と卓状地の話をしましたが、

この楯状地と卓状地の上に作られた平野が、

準平原や構造平野です。

これも例外があります。

一般的に

- 準平原→楯状地

- 構造平野→卓状地

の上に形成されやすいです。

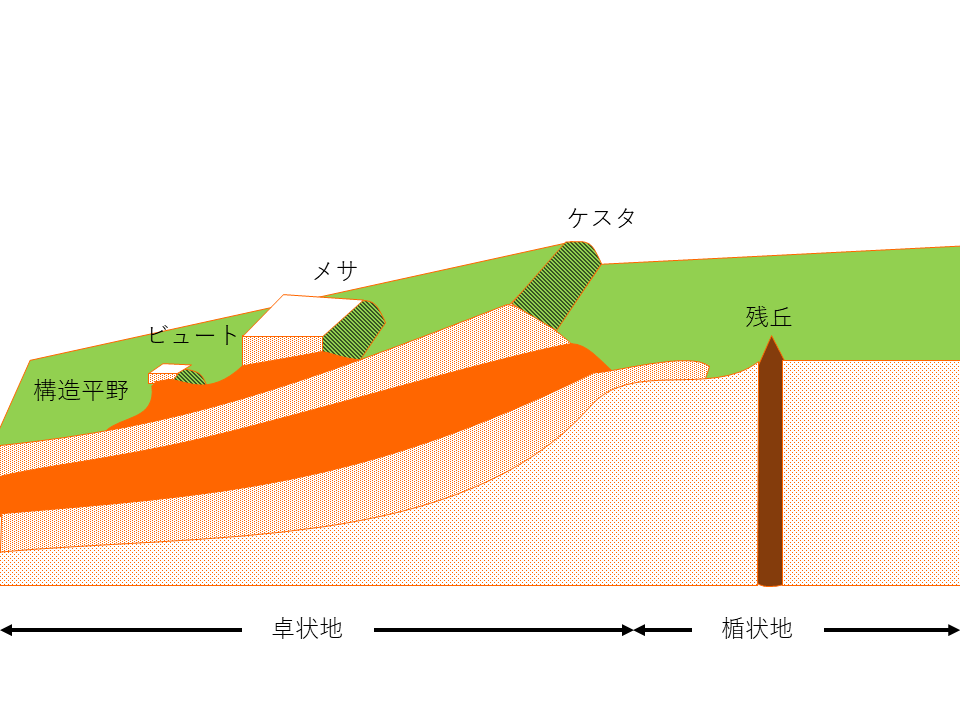

準平原

準平原(じゅんへいげん)は、

さまざまま侵食作用を受けて、

平坦な土地になった

山地の最後です。

若いときはエベレストだった地形も

老いると丸くなって、最後にはなくなってしまう。

生命と同じようなものを感じます。

上図の茶色の部分が、

準平原です。波打つ平原ともいわれます。

残丘(モナドノック)

侵食から取り残された山の体をなすものを、

残丘(ざんきゅう)またはモナドノックといいます。

準平原の例

- 遼東半島(リャオトン半島)

- 山東半島(シャントン半島)

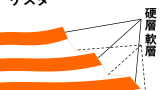

構造平野

構造平野~ケスタ・メサ・ビュート~

構造平野は地層が侵食を受けて少し変な地形を見せるときがあります。侵食を受けにくい硬層が残されて、軟層だけが侵食を受けていく場合があります。という訳で、細長い山のようなものが残ってしまいます。これの頂が狭いものをビュートといいます。頂の部分が広く机状になっているものを、メサといいます。構造平野の周辺で地層がやや斜めに傾いている場合、軟層が主に削られて、硬い所は残ってしまいます。そういう侵食を受けてその地形が階段状になってしまうという訳です。これをケスタといいます。

構造平野は、古い地質時代に改定で水平に堆積した地層が、隆起して陸地となった後、雨や風によって侵食をうけて低平になったものです。

- 北アメリカ中央平原

- アマゾン盆地

- 東ヨーロッパ平原

などがあげられます。

準平原と構造平野の違い

準平原と構造平野の違いですが、構造平野は準平原の一部とも言えます。

準平原という地形に対して適合する平野が構造平野であると言えます。

ただ、準平原はモナドノックなどの残丘が残っており、

まだ、平野とは言えない場合があるため、準平原と構造平野と便宜上分けます。

コメント