前回、堆積平野のお話をしました。

小地形-堆積平野-

侵食平野と堆積平野 以前、投稿した 準平原や構造平野というのは 大地形上の平野でした。 これらをまとめて侵食平野といいました。 先カンブリア時代からの大きな造山運動で、 非常に険しい山が海上にでて、 陸地を形成しました。 その上、長年の侵食...

今回は堆積平野を構成する

洪積台地について見ていきましょう。

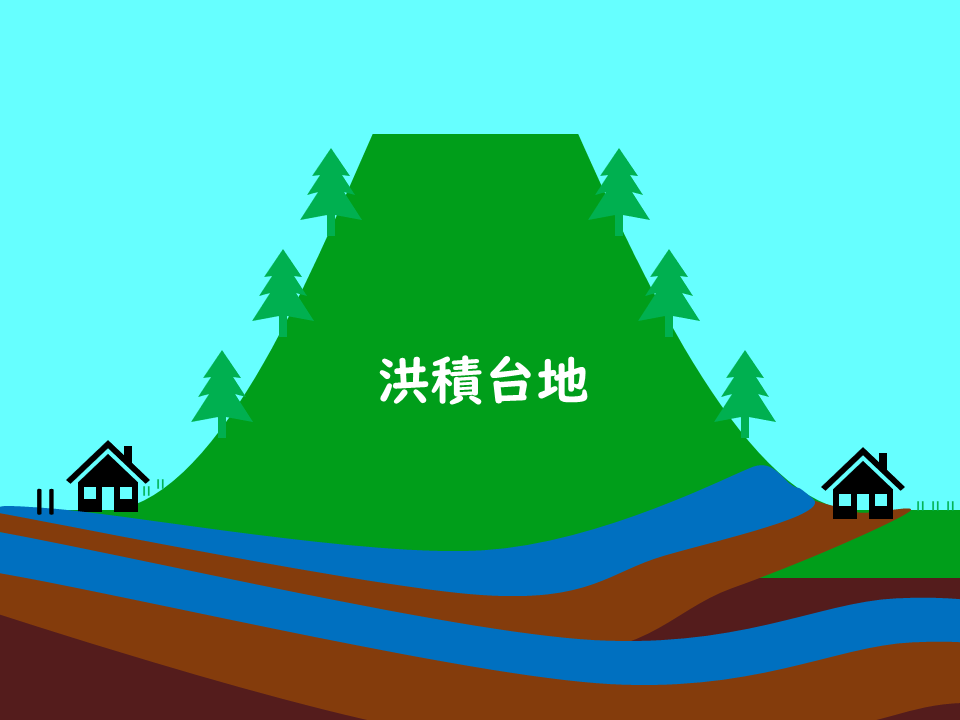

(洪積)台地とは?

以前、書いたように

洪積の由来となった洪積世というのは、

更新世の別名です。

約260万年前~約1万年前の更新世。

最終間氷期とそれ以降に形成された段丘のことを、

洪積台地といいました。

現在では、単に台地と呼ばれます。

河岸段丘、海岸段丘などが、

洪積台地に分類されます。

洪積台地と集落

洪積台地では、台地の崖下に古くから集落が形成されてきました。

台地の崖下では、湧水が得られやすく、

台地上よりも地下水位が浅く、水が得やすいためです。

一方、台地上は、地下水位が深く、

井戸をほろうとしても相当深くまで掘らないと水を手に入れれませんでした。

そのため、水を得にくく、

集落は形成し難く、

畑や果樹園に利用されてきました。

開発されるのは、江戸時代中期まで待たなければなりませんでした。

土木技術の発達により、

江戸時代第8代将軍・徳川吉宗により、

米の増産や農業開発を目的として、

新田開発が奨励されました。

これによって、

武蔵野台地などのそれまでは、

水利に恵まれなかった地域に、

水田や畑地が設けられて、

周辺には集落が形成されていきました。

このように、

新田開発に伴って、

建設された集落を新田集落といいます。

「〇〇新田」「〇〇新開」という名前が多いです。

段丘

平坦面と崖が階段状に連続する地形のことを、

段丘といいます。

河川に沿って形成された段丘を河岸段丘といい、

海岸に沿って形成された段丘を海岸段丘といいます。

コメント