本州東北部を占める東北地方。

かつては「みちのく」と呼ばれていました。

中心都市は仙台市です。

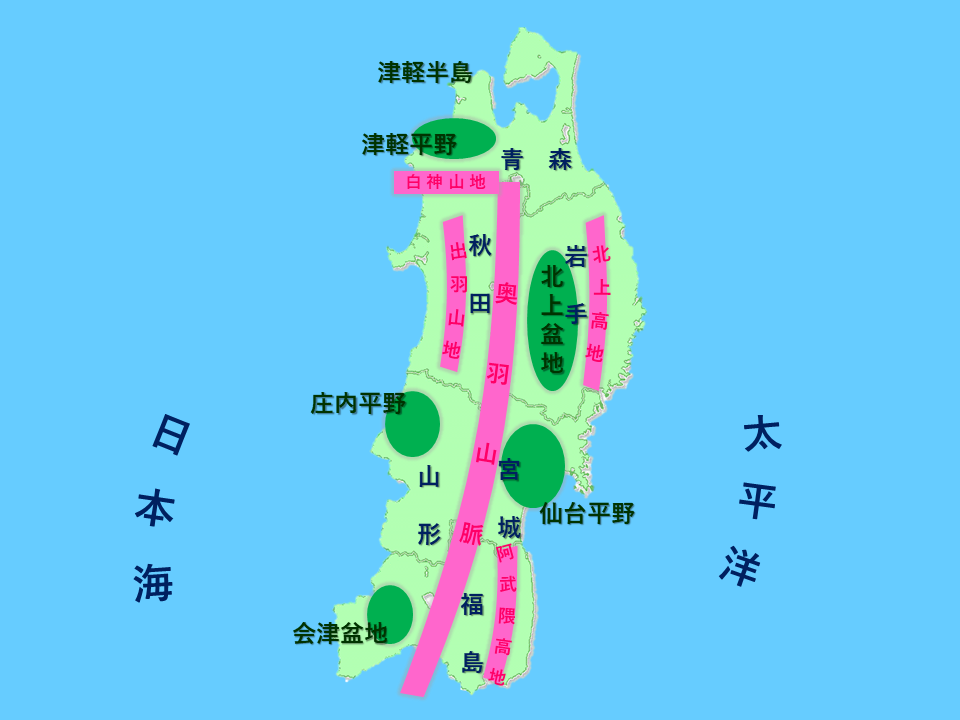

東北地方の地形

- 日本の背骨とも呼ばれる

奥羽山脈が南北に伸びています。 - 青森県と秋田県にまたがる白神山地は、

世界自然遺産にも登録されています。 - 太平洋側は、複雑な地形の

リアス式海岸で有名な三陸海岸があります。

沈水海岸①リアス(式)海岸とは?

以前、枕水海岸でリアス海岸のことにも多少触れましたが、 今回はリアス海岸に特化して述べていきます。 リアス海岸とは? リアス海岸は 起伏の大きい山地が枕水すると、 山地の尾根は半島として海面上に残り、 V字谷が入り江となって溺れ谷が形成され...

東北地方内の区分

東北地方では、主に南北と東西に細分化されることがあります。

北東北地方

- 青森県

- 岩手県

- 秋田県

南東北地方

- 宮城県

- 福島県

- 山形県

陸奥地方

かつての令制国での陸奥国は陸奥地方とよばれることがあります。

主に東北地方の太平洋側です。

昔と今とでは多少境界が異なりますが概ね次のとおりです。

- 青森県

- 岩手県

- 宮城県

- 福島県

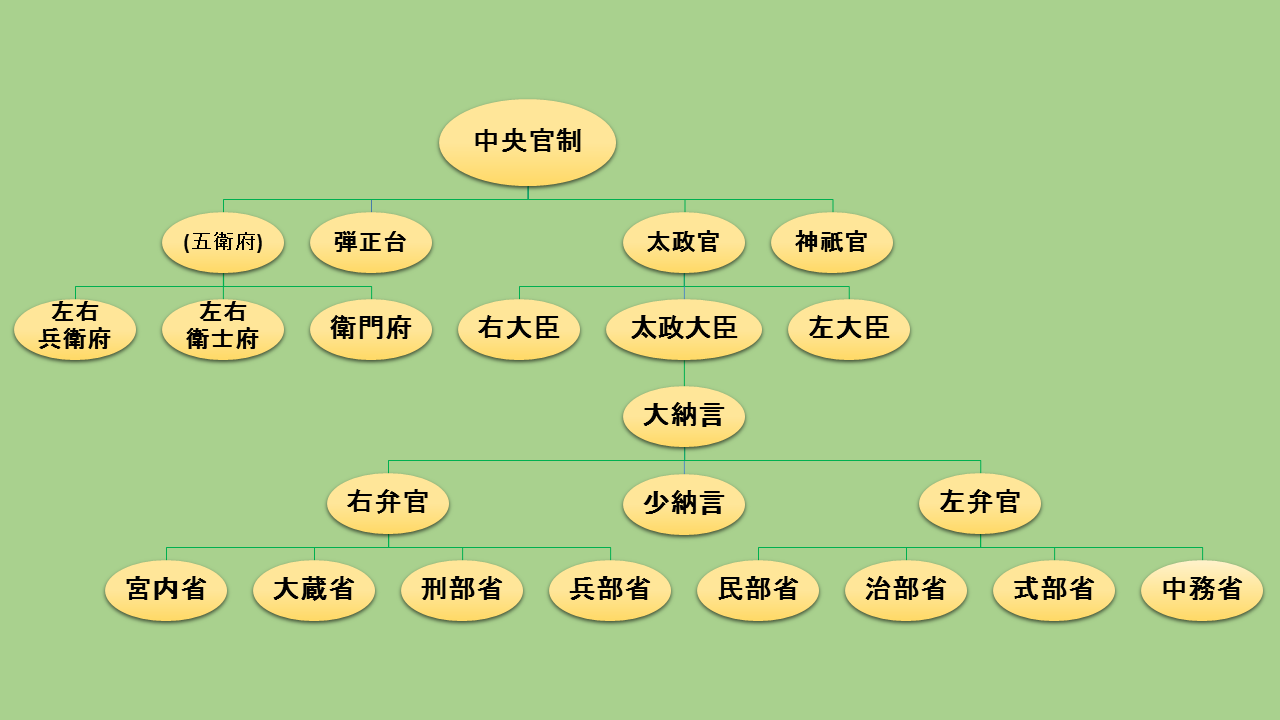

わが国における律令国家のしくみ~大宝律令の完成~ | 歴史総合ドットコム

大宝律令の完成 息子が早世した持統天皇(じとうてんのう)は、孫の文武天皇(もんむてんのう)に譲位し、藤原京での即位後、持統太上天皇(ーだいじょうー)と藤原不比等(ふじわらのふひと)主導のもと、刑部親王(くさかべしんのう)を総裁として、新たな

陸奥地方は東北地方太平洋沖と呼ぶ場合も多いです。

岩城・岩代

なお、福島県では戊辰戦争後、

明治初期には岩城国と岩代国があった関係で、

地名として岩城や岩代の名残があります。

戊辰戦争と江戸城無血開城 | 歴史総合ドットコム

前回、新政府が、徳川慶喜を政権に加えず、 辞官納地を迫ったことで、徳川慶喜は大坂城に引き上げたことをお伝えしました。

「三陸地方」

三陸地方も戊辰戦争後できた言葉です。

陸奥国から、陸奥国(ほぼ青森県)、陸中国(ほぼ岩手県)、陸前国(ほぼ宮城県)に細分化されました。一部に秋田県を含みます。

3つの陸がついて国をあわせて三陸と呼びましたが、

現在は三陸海岸として名前が使われる事が多いです。

出羽地方

かつての令制国の出羽国であった地域を出羽と言うこともあります。

- 秋田県(一部を除く)

- 山形県

さらに、かつての秋田県は羽後地方といったり、山形県を羽前地方と言ったりもしていました。両県合わせて両羽地方ということもあります。

近年では、青森県の津軽地方を入れて単に東北地方日本海側と言うことも少なくありません。

東北地方の主な平野・盆地

津軽平野~リンゴ栽培が盛ん~

津軽平野は青森県西部の平野。 中央部には岩木川が流れており、 下流はいくすじにも分かれており、 十三湖に流れ込んでいます。 りんご栽培がさかんで、 日本最大の生産地となっています。 低地では米の単作が行われています。 中心都市は、弘前市(ひ...

庄内平野~日本の穀倉地帯~

山形県北西部の 最上川下流に広がる平野を 庄内平野しょうないへいやといいます。 耕地の約90%が水田です。 代表的な水田耕作地帯で、 日本の穀倉地帯と呼ばれます。 良質米のササニシキの産地でした。 ササニシキは今でも高級寿司などの用途に用い...

仙台平野~東北地方最大の平野~

仙台平野の位置 宮城県中央部に広がる東北地方最大の平野を 仙台平野せんだいへいやといいます。 仙台平野を流れる川 北上川や阿武隈川などの下流地域にできた平野で、 米の大産地です。 仙台平野の中心都市 中心都市は仙台市です。 仙台平野の米の品...

東北地方の山地・高地

- 白神山地(しらかみさんち)

- 出羽山地(でわさんち)

- 北上高地(きたかみこうち)

- 阿武隈高地(あぶくまこうち)

コメント