氾濫原の概要については、

において、簡単に書いてありますので、

ぜひ見ておいてください。

今回は氾濫原について詳しく見ていきます。

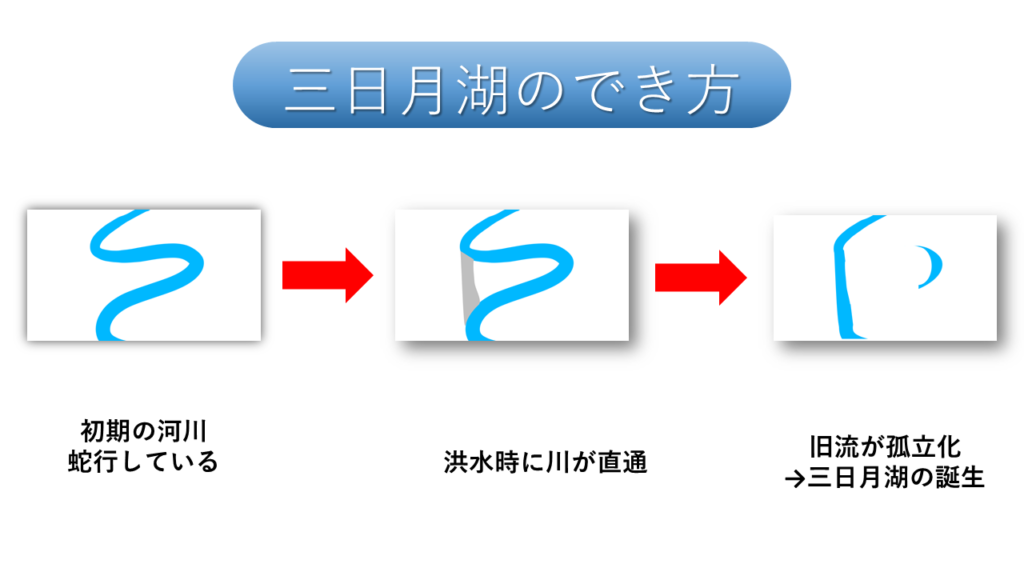

三日月湖(河跡湖・牛角湖)

河川が山地から平野部に流れると、

勾配がなだらかになるため流れが遅くなっていきます。

山地においては、直線的な流路でしたが、

だんだん蛇行していきます。

より軟らかい地盤を削りながら流路を変えて、

少しずつ少しずつ蛇行していきます。

この蛇行をメアンダーともいいます。

洪水が起こると、水量が一気に増えます。

流路がまっすぐに短絡(ショートカット)されることもあります。

蛇行されていたこれまでの流路が切り離されると、

三日月湖になります。

自然堤防

河川が氾濫すると、水だけではなく、上流から運ばれてきた砂や泥なども

河川の外側に土砂が飛散します。

洪水時にあふれだした砂や泥などの堆積物は、

河川の両側に堆積して数10cmから数mの微高地を形成します。

微高地とは、周囲よりわずかに高い土地のことで、

この土砂の氾濫でできる微高地を自然堤防といいます。

自然堤防の土地利用

自然堤防は、微高地であるため水はけが良いため、水をためておく水田には向きません。

そのため、畑作や果樹園として利用されます。

さらに、周囲よりわずかに高い土地であるため、

洪水でたとえ水が川から溢れても低い土地へ流れていくため、

浸水被害が避けられるために、古くから集落が発達してきました。

この集落は川に沿ってできる自然堤防の上にあるため、

列状に発達しています。つまり列村が成立しやすいのです。

近年では道路や鉄道が整備されやすいです。

後背湿地

自然堤防の背後には広く低湿地帯が形成されます。

この低湿地を後背湿地といいます。

これは、洪水で河川からあふれだした水や粘土などが、

自然堤防に妨げられて河川に戻ることができないからです。

後背湿地は水もちの良い低湿地であるため、

水田として利用されることが多いです。

コメント