地球規模ではなく、主に地方で局地的な自然現象があります。

それらの影響を受けて、その地方だけに存在する風を地方風といいます。

発生原因と場所と地方風名をひもづけて覚えましょう。

世界の地方風

ミストラル(マエストラーレ)

フランス南部のサントラル高地からローヌ川に沿って

地中海へ吹き込む冷たく乾いた北よりの風のこと。

フランス名はミストラルで、イタリア名はマエストラーレです。

フェーン

アルプス山脈の北へと吹き下ろす温かく乾いた風のこと。

(フェーンはドイツ語で「南風」)

フェーン現象の由来になりました。

(フェーン現象は下部で解説)

ボラ

ボスニア・ヘルツェゴビナの

ディナル・アルプス山脈からアドリア海(イタリアの方向)に吹く冷たく乾いた風のこと。

スホベイ

カスピ海北部に吹く、温かく乾いた東よりの風のこと。

シロッコ

サハラ砂漠から地中海を越えて南ヨーロッパに吹き込む、

砂嵐をともなった温かく湿った南からの風。

ハルマッタン

11~3月の冬季にサハラ砂漠からギニア湾岸に吹き込む

温かく乾いた貿易風。

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d16322188.800979123!2d-7.72744682641793!3d2.842494915034237!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0xfddf81fd107c6f1%3A0xb3533d5635fc1083!2z44Ku44OL44Ki5rm-!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1587218923948!5m2!1sja!2sjp” width=”400″ height=”300″ frameborder=”0″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” aria-hidden=”false” tabindex=”0″></iframe>

チヌーク

アメリカ合衆国のロッキー山脈を経由して吹き込む西よりの温かく乾いた風。

日本の地方風

日本では、島国であること、急峻な地形が多いことやや川が短く流れが速いことなどの要因で、

色々な地方風があります。

特に西日本は海から海までの距離が比較的短いので色々な地方風があります。

おろし

山地から吹き下ろす風を「おろし」と呼ぶ地域が日本各地に存在します。

- 六甲おろし(兵庫県神戸市)

- 赤城おろし(群馬県赤城山)

- 伊吹おろし(濃尾平野周辺)

やませ

北海道や東北地方の太平洋側に吹く冷たく湿潤な風をやませといいます。

北海道や東北地方の太平洋側に冷害をもたらします。

からっ風

関東地方に冬場に吹き込む風をからっ風といいます。

日本三大地方風

- 清川だし(山形県庄内町)

- 広戸風(岡山県津山市~奈義町)

- やまじ風(愛媛県四国中央市)

日本三大あらし

- 円山川あらし(兵庫県豊岡市)

- 肱川あらし(愛媛県大洲市)

- 川内川あらし(鹿児島県薩摩川内市)

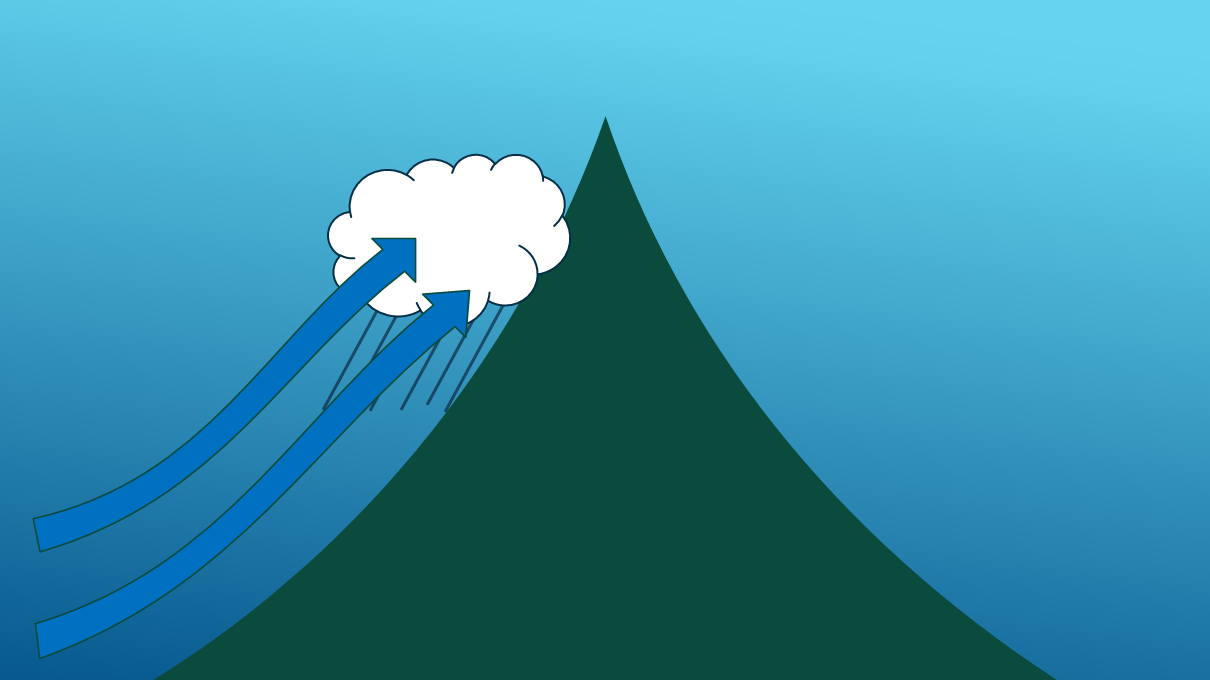

フェーン現象とは?

フェーン現象とは、地方風の1つであるフェーンからとられたもので、

風が山脈を越えて吹き下ろす際に、風下側が高温乾燥する現象のことです。

フェーン現象は漢字では風炎といいます。

飽和水蒸気量やボイル・シャルルの法則やゲイリュサックの法則が活躍します。

気圧に比例して、温度も変化する。

つまり、気圧が減れば、温度も減ります。

詳しく書きますと、

湿度が高い空気では100mあがるたびに約0.5℃下がり、

湿度が低い空気では100mあがるたびに約1.0℃下がります。

温まりやすさが違うからなんですね。

飽和水蒸気量も温度に比例するのでした。

空気中の水蒸気量が多くなると、空気中には水蒸気が保持できなくなります。

温まりやすく冷めやすくなっています。

空気が増え、気圧は上がり、温度も上がります。

山を降りるときには、乾燥した空気はどんどん乾いていくばかりです。

コメント