暑い夏や寒い冬、

あるいは

涼しい夏や暖冬・・・

皆さんは気候に振り回された経験はありませんか?

今回はラニーニャ現象について見ていきましょう。

ラニーニャ現象とは?

ラニーニャ現象(La Niña)とは、異常な気候変動の1つです。

ラニーニャ現象は数年に1度の割合で起こります。

ラニーニャ現象の発見!!

ラニーニャ現象はエルニーニョ現象がペルーの漁師がきっかけで発見されましたことをきっかけに発見されました。

ラニーニャ現象は正式名称はエルニーニョ・南方振動です。

エルニーニョ現象はエルニーニョ・北方振動といいます。

ですので、エルニーニョの反対という意味で作られました。

ペルー沖の海水温の下降こそが

ラニーニャ現象と言えます。

ラニーニャ現象の由来

ラニーニャ現象とは、スペイン語で

幼い女性とされているので、

つまり、ラニーニャとは女の子という意味です。

日本語に直訳したら、

女の子現象と言えるに加えて、

幼い女の子なので、幼女現象と名付けるのがふさわしいでしょう。

幼女は怒りっぽくて、泣きわめく気候を言い当てるなと個人的に感じます。

男の子現象の方は鈍感でにぶいところが、男の子現象(エルニーニョ現象)なのかなーと。

ラニーニャ現象のプロセス

ラニーニャ現象の直接的要因は判明していません。

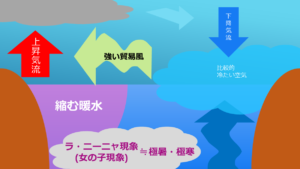

ラニーニャ現象はなんらかの理由で、

海底からの冷たい湧水の上昇が大きくなります。

すると、ペルー沖の海面の水温は低くなります。

ということで、

ペルー沖の空気は相対的に低温となり、冷たくなります。

空気は暖かい方から冷たい方へ流れるのでした。

暖かい空気の方が体積が大きい。

暖かい空気は上昇気流を発生させるとともに、

インドネシア沖の暖かい地域から向かう上空の気流を増やします。

そりゃ、温度差が減る訳ですからね。

さらに下降気流はどこへ向かうのでしょうか?

ペルー沖へと下降気流として落ちていきます。

つまり、ペルー沖では低温少雨で干ばつ気味になり、

インドネシア沖では高温豪雨となって、豪雨気味になります。

日本へのラニーニャ現象の影響

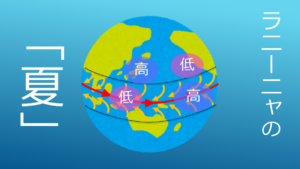

インドネシア沖の低気圧が強くなるので、

相対的に日本付近は高圧となります。

よって、ラニーニャ現象の夏は極暑となります。

ラニーニャ現象の冬は極寒になるのは、

インドネシア沖の低気圧が出しゃばってきて、

インドネシアへと風を呼び込み、

日本付近の偏西風を押し下げるために、

冷たい風が日本に入ってくるからです。

ラニーニャ現象の時は、

日本では梅雨明けが極端に短かったり、

真夏の暑さがとんでもない暑さになることが多いです。

(日本の話ですよ。)

ラニーニャ現象は暖冬で冷夏??

ぶっちゃけると、

ラニーニャ現象だから厳冬だとか厳夏だとか言い切れません。

なぜならラニーニャ現象でも暖冬のときもあれば、冷夏のときもあります。

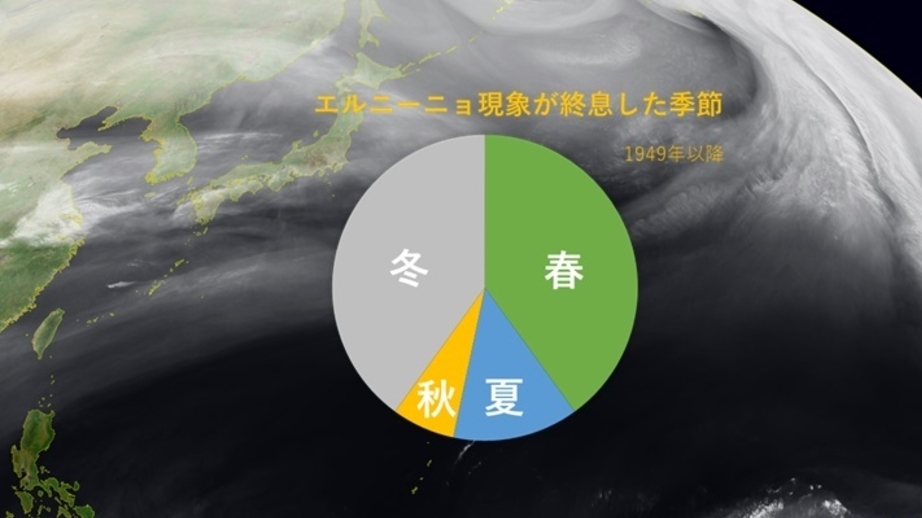

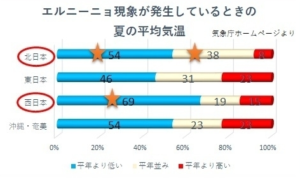

下はエルニーニョ現象の時の物です。

上記サイトにリンク貼ろうとしても、貼れないのと、

消えてしまう恐れがあるため引用します。

これを見ても明らかなようにエルニーニョ現象だから冷夏とは断定できません。

そりゃそうですよね?

冷夏と暖冬の現象は紙一重の違いなのですから。

女の子現象(ラニーニャ現象)は熱しやすく冷めやすいのです。

まぁ、たまにラニーニャタイムが続きまくるオタク気質な時期もあります。

地球も生きています。

ラニーニャ現象で厳夏・厳冬はあくまでも傾向の話として認識してください。

ラニーニャ現象とエルニーニョ現象は振り子

おそらく、今度、「エルニーニョ現象とラニーニャ現象」という記事を数日後、作ると思います。

そこでも述べますが、エルニーニョ現象が長く続くと、ラニーニャ現象が長く続くようなのです。つまり、どらもゆるーいとゆるーい反動が来ますし、長い期間ラニーニャ現象が続くと、長い期間エルニーニョ現象が続く様子です。

つまり、2021年終わり-2022年頃にラニーニャ現象が発生しました。

寒い冬で暑い夏、まさに教科書通りの天気になりました。

ペルー沖のアンチョビの豊漁

ついでに述べます。

ラニーニャ現象の時は、ペルー沖のアンチョビ(カタクチイワシ)が豊漁になることで知られています。アンチョビは魚粉として利用されています。魚粉はフィッシュミールとも呼ばれ、イワシが豊漁になると畜産価格が暴落すると言われています。

コメント