前回、

気候要素の1つ、気温について見ていきましたが、

今回は、降水量について見ていきたいと思います。

雨が多い地域か少ない地域かは、

緯度や経度だけで決まるようなものではありません。

もう少し条件があります。

条件とはなんでしょうか?

雨や雪が降るために必要なもの。

雨や雪が降るときには、上空には雲が必ず存在しています。

(天気雨のときも雲が近くに存在しています。)

では、なぜ雲ができるのでしょうか?

これは上昇気流が原因です。

地表近くで暖められた空気の塊は、

温度が上がることで気圧も下がり、

膨張しながら上昇していきます。

膨張して、空高くまで上がっていった空気は、

周りの空気に冷やされて温度がさがり、

気体から小さな液体になっていきます。

その液体が集まって重くなって落ちていきます。

これが雨です。

雨が降るところには

上昇気流があります

上昇気流の発生する場所。

上昇気流が発生する場所とはどこなんでしょうか?

地形や地域と結び付けて考えましょう。

なんたって地理への扉ですからね。

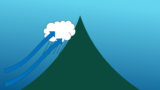

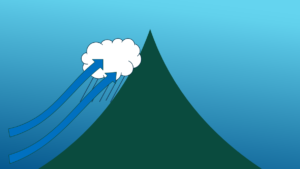

上昇気流の発生する場所は

- 山地の風上

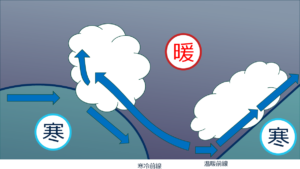

- 気団の境界

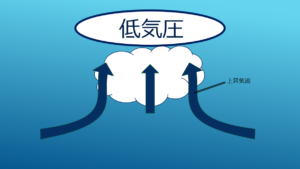

- 気圧の低いところ

です。

3については先程も少し触れました。

まず、1.から見ていきましょう。

天気予報でも、

「山間部では雨が降るでしょう」

というフレーズをよく聞くことでしょう。

山に風がぶつかることで、

上昇気流が発生しているのです。

2.の気団がぶつかる場所を

前線といいます。

温かい気団と冷たい気団がぶつかり合うと、

暖気が上昇気流を発生させる装置になります。

冷たい空気に比べて軽いです。

温度と気圧は比例するため、温かい空気のほうが密度が減るためです。

前線が停滞するからです。

低気圧と高気圧

気圧が今回お伝えする中で、

最も重要なポイントです。

高気圧(High Pressure)には、大気の層が厚くて下降気流があります。

気圧が高い分プレッシャーを放っているので、空気の流れが重力にしたがって

下に流れています。これが下降気流です。

逆に、上昇気流は、低気圧(Low Pressure)で発生します。

低気圧はあくまでも高気圧と比較して気圧が低いところ。

そのため、気圧自体は高くても、相対的に低い場合は

低気圧になる場合があります。

そうすると周りの空気の逃げ場所になってきます。

そういう訳で気圧が低い場合は雨が多いのです。

コメント