ケッペン気候区分とは?

ドイツの気候学者・ケッペンさんが

まとめた地球上の気候区分を色々とまとめたものが、

ケッペンの気候区分というわけですね。

多分この記事だけでは説明することは難しいので、

この記事では大区分のABCDEという5つの大きな括りにだけ書いておきます。

ケッペンの気候区分の根拠

ケッペンの気候区分は植物の分布のちがいで

気候を大きく5つに分けました。

気候の影響を植物は、直接受けるからです。

植物の生育には水や温度が非常に重要です。

特定の樹種があるかないかを

気候区分の基礎としました。

ケッペンの気候区分とABCDE

ABCDEとは何かといえば、

単純に低緯度から順番にアルファベット順に振っていっただけです。

樹林がないのは、BとEです。

乾燥限界と「B」の決定

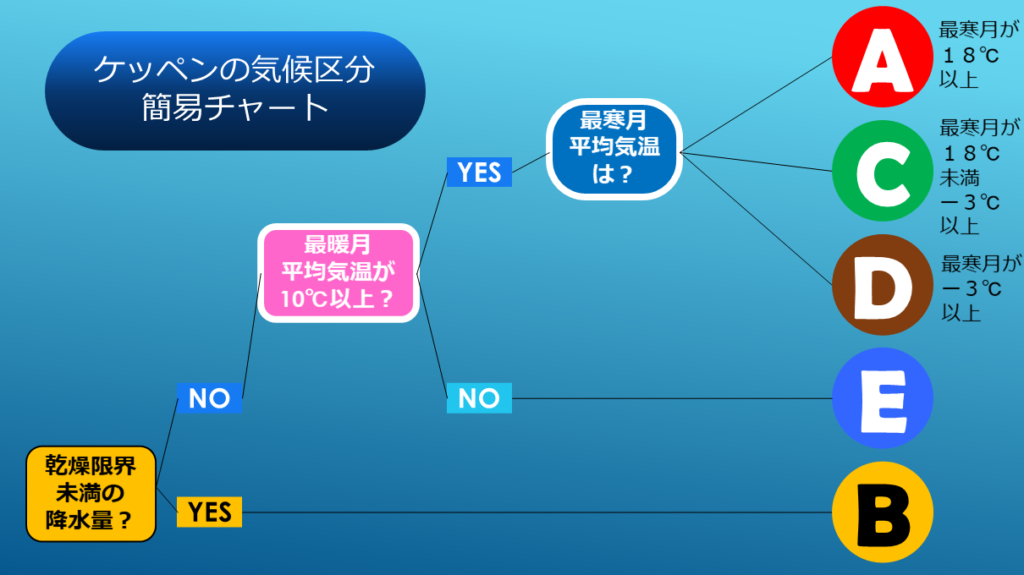

まずはじめにA・B・C・D・Eを大分類しましょう。

Bは砂漠です。

砂漠といえばどんなイメージですか?

暑いとか水がないとかオアシスをイメージした方も多いのではないのでしょうか?

Bと他をわける基準は降水量です。

さて、今回は乾燥限界というものを用いて、

Bを決定したいと思います。

乾燥限界以下の降水量がBの乾燥気候になります。

年平均気温をt(℃)、

年降水量をr(mm)とします。

暑さによって蒸発する水分量が異なりますし、

夏に暑いのか、冬に暖かいのかでも変わってきますよね。

乾燥度合いっていうものをイメージしてもらえるとわかりやすいと思います。

要は単純に降水量だけでは乾燥しているかどうかわからないのです。

高校生以上の方は飽和水蒸気量というものを習ったと思いますがそれです。

空気中の温度によって保てる水分量が異なるのでした。

そこで、ケッペンさんは

- S型(≒Summer 夏季乾燥型)

- W型(≒Winter 冬季乾燥型)

- F型(≒False =該当なし 年中降水型)

- M型(≒Middle=間)

という3つに乾燥度合いの地域分類しました。

乾燥限界の降水量の求め方

乾燥限界の降水量の求め方は次のようになります。

地域によって式が異なりますので要注意です。

tとrについては、

上記に書いてあります。

S型(夏季乾燥型)

S型の地域は夏の最少月降水量×3<冬の最多月降水量

r<20t

W型(冬季乾燥型)

W型の地域は冬の最少月降水量×10<夏の最多月降水量

r<20(t+14)

F型(年中乾燥型)

F型はどちらにも当てはまらない地域

r<20(t+7)

熱帯(A)・温帯(C)・亜寒帯、寒帯(D、E)の区分-最寒月平均気温-

最寒月平均気温によって、

熱帯、温帯、亜寒帯・寒帯を区分します。

最寒月平均気温が

18℃以上が熱帯(A)。

-3℃以上18℃未満が温帯(C)。

-3℃未満を亜寒帯・寒帯(D・E)と区分されます。

亜寒帯(冷帯)(D)と寒帯(E)の区分-最暖月平均気温-

最寒月平均気温が-3℃未満の地域で

最暖月平均気温が10℃未満を示す低温で、

植生がほとんど見られない地域を寒帯(E)といいます。

最暖月平均気温は10℃以上は亜寒帯(D)と区分されます。

コメント