今回は、前回の

に引き続き、

自給的農業の続きからです。

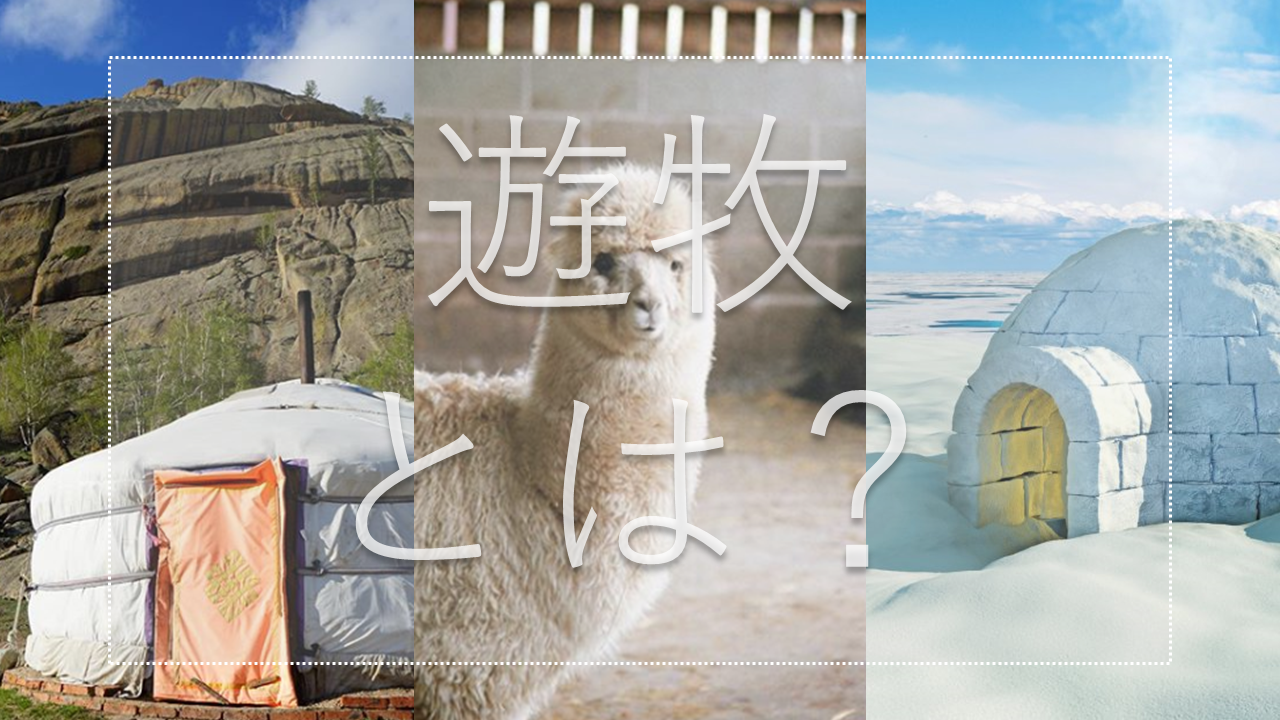

今回は遊牧について見ていきましょう。

遊牧とは?

自然の草や水を求めて、家畜とともに広い範囲を移動する家畜を育てる仕事のことです。

粗放的な牧畜で、衣食住の大半を家畜たちに依存して暮らす自給自足の生活を営んでいます。

時には隊商(キャラバン)を組んで、

交易品を売るという交易活動も行っています。

遊牧の分布

草や水を自分から求めないといけないほど

農作物の栽培が困難な地域で行われています。

- 乾燥気候

- ツンドラ気候

- 高山地域

で行われています。

を参考にしてください。

家畜の用途

- 荷役用

- 常用

- 衣服用

- 乳や肉など食用

- 糞など燃料

乾燥地帯の遊牧

特に

ユーラシア大陸中央部(モンゴルなど)から

アフリカ北部(モロッコなど)までに広がる

ステップ気候の条件下で行われています。

移動生活に便利な組み立て式住居(テントのようなもの)が使われています。

モンゴルではゲル、

中国では包、

中央アジアではユルトと

呼ばれています。

近年では人々の定住・都市化も進んでいますが、

特にモンゴルでは、牧場・牧草地割合が約70%あります。

モンゴルは「草原の国」として知られ、

かつてはモンゴル帝国を築き上げました。

羊やヤギ、そして馬の遊牧が盛んに行われています。

(もちろん食べます。)

寒冷地帯の遊牧

北ヨーロッパにあるスカンディナヴィア半島北部から

ロシアのコラ半島にかけてのツンドラ気候の下では、

サーミ人によるトナカイの遊牧が行われていました。

一方で、ロシア北部のツンドラ気候の下でも、

サモエード人がトナカイの遊牧を行っています。

北アメリカ大陸北部のツンドラ気候地帯でも、

多くの民族が居住しています。

中でもカナダのイヌイットは、

古くからトナカイやアザラシ、

クジラなどの狩猟生活で営んでいます。

狩猟生活中の簡易住居をイグルーといいます。

雪を積み上げたドーム状の住居です。

近年では、

ツンドラ気候に住んでいるイヌイットたちですが、

本来の家はクジラの骨や流木でできていましたが、

木を輸入して木造住宅に定住している場合がほとんどです。

イヌイットの分布図は上です。

高山地帯の遊牧

インディオが生活をしている、

アンデス山脈の標高4000m以上の場所では、

農耕は植物限界なので無理です。

農耕が困難なので、

リャマやアルパカなどの牧畜を行っています。

コメント