仏教のはじまり

仏教は紀元前5世紀頃、

インドの釈迦(ブッダ/ガウタマ・シッダールタ)が開いた宗教です。

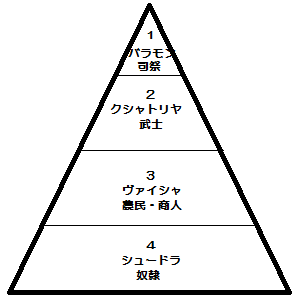

インド古代のバラモン教の階級制度(ヴァルナ制)を否定するところから

始められました。

仏教の教え

キリスト教やイスラームとは異なり、多神教の宗教です。

釈迦は聖地・ブッダガヤで悟りを開きました。

最初の説法を聴いた約500人の弟子とともに、この教えを広めました。

仏教は相互依存の存在をまず認めるという

縁起説を唱えています。

縁起説とは人間誰一人、一人では生きていけず、

支え合って生きているというのが大まかな意味です。

「此があれば彼があり、此がなければ彼がない。此が生ずれば彼が生じ、此が滅すれば彼が滅す。」— 小部経典『自説経』(1, 1-3菩提品)

さらには、万物は絶えず変化・消滅し、

一定不変を否定しています。(無常無我[無常観/諸行無常・諸法無我])

バラモン教のアートマンの否定です。

また、苦しみの原因は無常無我の真理を知らずに、

この世の事物に執着し、煩悩を持つことにあるとされています。

人間は108種類の煩悩があるとされ、除夜の鐘は108回鳴らされます。

無常無我を自覚し、煩悩を断ち切ることで、

心静かな最上の楽しみである涅槃の境地に至ることができる

とされています。

仏教における愛とは、

生きとし生けるもの皆すべてに対して、

慈悲と憐憫の心、そのものにあります。

快楽と苦行そのものは、

真理にはそぐわないので、

中間である中道にこそ真実の教え(真実義)があるとされています。

そして、生命は無限の再生を繰り返すとされる

輪廻転生という考えも仏教にはあります。

仏教の伝播と宗派

仏教は釈迦が入滅して100年経った頃に

上座部仏教と大乗仏教に分裂しました。

上座部仏教

上座部仏教はインドから南方にかけて伝わった仏教のことです。南伝仏教とも呼ばれます。スリランカや東南アジア(ミャンマー、タイ、ラオス、カンボジア)で主に進行されています。大乗仏教を信仰している人が上座部仏教を蔑んで、小乗仏教と呼ぶこともあります。

上座部仏教では、戒律を重んじ、厳しい修行を通じて、

自分自身が悟りを開くということを目的にしています。

タイやミャンマーでは、

男性は一生で一回は

僧院で厳しい修行を受けなければならない

という風習があり、

この国では街中に托鉢僧の姿が多く見られます。

托鉢僧

托鉢僧とは、鉢をもって家の前でお経を唱える代わりに

食物や金銭を乞い願う僧侶のことです。

大乗と小乗

大乗とは大きな乗り物という意味で、

「あまねくすべての人を救う教え」だ

と自負するときによく使います。

しかし、あくまでも個人の意見ですが、

そのような発言された際は自慢的な印象を受け、

煩悩から解脱できていないと感じます。

小乗とは小さな乗り物、

自己解脱を目指すということを意味しています。

が、上記のこともあるので、

上座部仏教を呼ぶ場合は小乗仏教とは、

あまり使わないほうがスマートだと思いますよ。

大乗仏教

大乗仏教はインドから北部に伝わった仏教のことです。

北伝仏教とも呼ばれます。

中央アジアから中国、朝鮮半島、日本で信仰されています。

東南アジアのベトナムも中国の影響で大乗仏教が信仰されています。

チベット仏教

チベット仏教という宗派は、

7世紀頃にチベットに伝来した仏教が、

地元の伝統宗教と合わさってできた宗教です。

中国のチベット自治区のラサを聖地としており、

チベットや内モンゴル自治区、

モンゴルやブータンで信仰されています。

仏教建築

パコダやストゥーパなどと呼ばれる仏塔が有名です。

コメント