以前、お話しました

のうち、の領域について今回は詳しく見ていきたいと思います。

なぜなら領域は地理学的には大切だからです。

領域の分類

領域には、領土・領海・領空があります。

陸海空ですね。

領土とは?

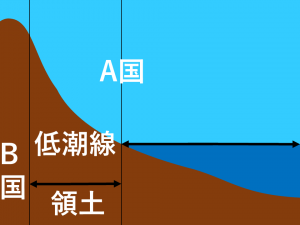

領土とはどこまでをさすのでしょうか?

干潮時と満潮時では陸の幅がことなってしまいます…。

どこの国も領土は少しでも見栄をはってでも、

大きく言いたいわけです。

男の人は、男性器を大きく申告したいし、

女の人は、胸を大きく申告したいのと同じです。

そこで、干潮時の海岸線(低潮線)までの範囲を、

領土の範囲にしています。

領土が広大な国

領土の面積が、

大陸全体を占めるような国を

大陸国といいます。

オーストラリアは、

一国で一大陸を占めているので、

典型的な大陸国といえます。

領土の面積大きい順

- ロシア

- カナダ

- アメリカ

- 中国

- ブラジル

- オーストラリア

- インド

です。

大きな3を書くと、

その順番で並んでいることが

わかるかと思います。

領海とは?

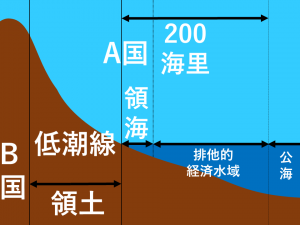

日本の領海は、

低潮線から12カイリのところまでです。

日本の領海は12カイリですが、

他国では、3カイリから200カイリまで、

幅広く設定されています。

公海とは?

領海とは逆に、

どの国のものでもない海を

「公海(こうかい)」といいます。

領海は沿岸国に属します。

ですので、

領海には許可なく他国の船が航海したり、

海底ケーブルを設置するのは禁止されています。

公海は、領有してはいけません。

ですので、公海は航海する自由があり、

海底ケーブルを置く自由があります。

もちろん領空もないので、

公海の上空を飛行機が通過してもかまいません。

公海の提唱者

公海は「公海自由の原則」といい、

H・グロティウス(1583~1645/オランダ)によって説かれた

国際法上の慣行を経て、確立されました。

経済水域とは?

経済水域とは、領海ではありません。

ですので、公海と同じように、

通過の自由や海底ケーブルの敷設の自由があります。

では、公海と排他的経済水域では一体なにが違うのでしょうか?

排他的経済水域では、

海の魚を捕獲すること、

海底のメタンガスやレアメタルなどの

資源を採取することについて、

経済水域では

その沿岸国が管理することが

認められています。

経済水域のはじまり

1973年、第三次国連海洋法会議で、

排他的経済水域が議題に上がりました。

そして、1982年には、

国連海洋法条約が採択されました。

それ以降、

多くの国が、経済水域を領土から200カイリ以内に設定しました。

日本は、始めは水産資源の管理だけに絞り、

「漁業専管水域」といっていましたが、

1996年に国連海洋法条約に加入し、

漁業専管水域から経済水域というようになりました。

コメント